劉克襄還在中國時報與林清玄共事時,大家就管他叫“鳥人”。這有兩個原因,一是他經常去觀鳥,愛鳥護鳥的人都知道。二是他的身材一直保持得像鳥,有時他默默地站著,就像一只牛背鷺或環頸鸻,當然這是兩人的玩笑話。

林清玄佩服他的“鳥精神”,工作同樣繁忙的時刻,他依然可以兼顧觀鳥、追鳥。對大自然似乎有種天然的執著情結。劉克襄在寫《風鳥皮諾查》、《十五顆小行星》時,似乎也滲透著那種對愛自然的人與物的摯愛感。

《風鳥皮諾查》是一只想象與現實觀察中相融的環頸鸻,一只據說遷徙與飛行能力都十分了得的鳥。關于這只鳥的很多遷徙線路都是想象的,我們知道它將歷經艱險,遷徙上萬公里,但具體的生活細節與途經之地,導引它方向的自然物都是摸索與想象。

而全球衛星跟蹤器的介入,讓這一復雜的遷徙行為得到從未有的直觀與表現。

2015 年來,中國綠化基金會與長沙世界自然基金會開始著手在鳥的遷徙與保護中應用 GPS 衛星跟蹤器。湖南環球信士科技有限公司的幾位博士成為這一項目落地的執行者。

“真得做了”,想到20多年一直依賴國外進口GPS 跟蹤器與缺失多年的大數據保護鏈條,鳥的遷徙規律與遷徙途中的保護措施對于動物保護者而言一直是可望而不可即的。

現在借助衛星跟蹤器,我們可以切實了解一點點“鳥精神”了。

一只安放了環志的小白額雁。環志研究是追蹤鳥類遷徙的基礎研究,但對鳥類在遷徙途中的意外情況很難及時救助。

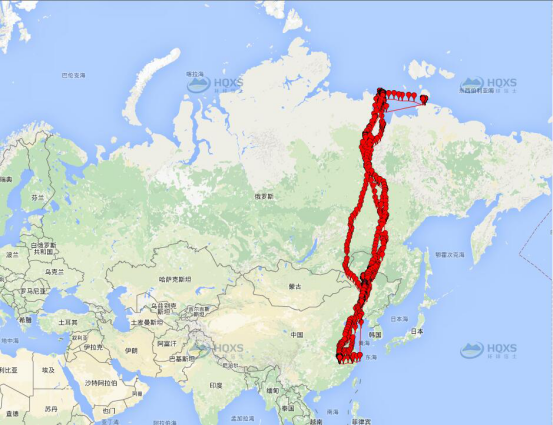

白尾海雕“魏鵬”的遷徙路線。供圖/環球信士

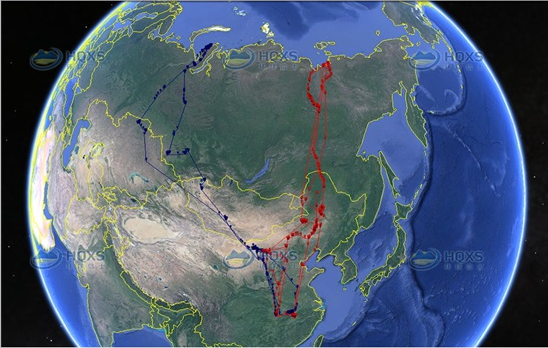

“春春”(藍色路線)與“濤濤”兩只小天鵝的遷徙路線。供圖/環球信士

從騰訊開始發布每年春運遷徙地圖以來,數十億次的歸家旅程在城市空間匯成數條有起點與終點的線。我們可以直觀感受那在PC 端或手機上不斷匯聚的震撼。

遷徙并不獨屬于人類。動物的遷徙更是久遠也充滿傳奇。非洲角馬穿過大草原時成群結隊的壯觀場面每每是動物世界頻道播放的噱頭。而對更遠距離的鳥的遷徙卻很少揭示其規律。尤其是越冬地在中國的候鳥,它們是如何北遷或南下。

2015 年中國綠化基金會、世界自然基金會(WWF)實施“物種100”衛星跟蹤項目,該項目在湖南東洞庭湖、湖北鄱陽湖等地開展候鳥遷徙跟蹤、麋鹿野外放養等物種保護項目中實施衛星跟蹤應用。湖南環球信士科技有限公司的幾位博士也在2014年開始捐贈用于救助候鳥放飛過程中的衛星跟蹤器,目前已成功為六七百只得到救助的候鳥戴上了衛星跟蹤器,加上各地用于研究項目的候鳥,各地有2000多只候鳥戴上了GPS跟蹤器。

這對于國內方興未艾的候鳥保護事業來說,的確是一個福音。

“我在手機APP里可以隨時看‘濤濤’的位置”

就像朋友間在微信上共享地理位置一樣。4 月4 日,坐在湘江世紀城岳陽芳記蝦尾的大排檔門前,“跟著大雁去遷徙”活動發起人周自然掏出手機,打開環球信士的APP,點開地圖放大后,指給我看。

“‘濤濤’現在這里,河北省張北縣一個叫黃蓋淖水庫的地方,它可能在這里休息幾日后接著北上,一直飛到俄羅斯的北方邊境”。周自然熟稔地說。

周自然對“濤濤”很熟悉,他前后已組織數次跟著候鳥去遷徙的活動。當候鳥從洞庭湖北遷,依靠“濤濤”身上的GPS 跟蹤器傳來的信號,一路經湖北、河北,然后經內蒙古或東三省的大興安嶺出國。他們一路目睹候鳥遷徙的壯麗與艱辛,也陸續理解了候鳥遷徙與氣候、環境變遷的微妙聯系。

他們在一次追尋“濤濤”的北遷足跡時,途中經過黃河“幾”頭的河套走廊地區。黃河尚在冰封期,逐漸解凍的下游浮冰堆積在一起,將上游河水逐漸抬高,乃至淹沒了岸上的玉米地,而“濤濤”等大量候鳥路過時,從洞庭湖或鄱陽湖飛了幾千公里,早已筋疲力盡,正好落在這些玉米地里掘食泡軟的玉米秸根須。

“鳥多的時候,黃河沿岸的濕地一眼望去就像芝麻黃豆茶里的芝麻,密密麻麻”,周自然說。

這種微妙的時間安排,似乎是候鳥在數世紀的遷徙中不斷總結與積累的生存經驗,在不經意間上演著自然與物種之間的親密聯系。

有時微妙的氣候變化,也成為候鳥遷徙的關鍵因素。周自然對另一只候鳥“漢南”的追蹤中發現,這只從洞庭湖放飛的候鳥,在飛到武漢蔡甸區的沉湖之后,停留了近10 天之久。為何在北遷時期在南方越冬地區域停留了這么久?周自然根據GPS 信號觀察,“漢南”可能是在沉湖補充體能和等待地表上升氣流。10 天后,在一個艷陽高照的早晨,衛星信號顯示它一口氣飛了 2200 公里,差不多飛了31 個小時,飛行時速超過70 公里。它從武漢飛到了鄂古拉河對岸,那里可能就是它的春夏繁殖地。

“漢南”是周自然追的第一只戴著跟蹤器的鳥,它是一只在洞庭湖得到救助的豆雁。“這是我第一次知道一只鳥在遷徙中可以飛多快,在天上可以飛多長時間,它中間橫跨的地理空間經過哪些省份或重要的河道、濕地”,周自然說。

“濤濤”是一只小天鵝,同時放飛的還有一只“春春”。兩只小天鵝歷經多次南北遷徙。“春春”在一次經包頭出內蒙古邊境后,信號就再沒回來,周自然猜測它可能死掉或衛星跟蹤器脫落。那個時候,信號還不支持在國外漫游,只有返回國內的候鳥才能獲得完整的信號圖。

從2014年起,在全國各地被救治的候鳥中,中國綠化基金會與世界自然基金會資助了其中大部分的衛星跟蹤項目,而湖南環球信士科技有限公司也為近600 只獲得救助的候鳥裝上了衛星跟蹤器,加上各地用于研究的項目,已有2000 多只候鳥裝上了湖南環球信士科技有限公司的衛星跟蹤器。

GPS 信號的增加,對于往返于俄羅斯北部與中國長江流域的候鳥遷徙已有了比較直觀的認識。

給予了一個生命個體最起碼的尊重

“真得這樣了”,電話里聊起衛星跟蹤在國內動物保護案例中的應用,世界自然基金會長沙辦公室主任蔣勇,發出一聲感嘆。遙想十幾年前,都是老外給我們設備,信號和技術都是人家的,我們要想找一只鳥,知道它的遷徙路線與行為規律是非常難的一件事。

讓蔣勇記憶猶新的是20 年前在洞庭湖找一只背著跟蹤器的候鳥,他們竟然南轅北轍跑到了湖北神農架地區“。那個時候連互聯網都沒有,地圖上的經緯度都是靠出版的老地圖識別的,其實那只鳥就在洞庭湖的核心區附近,但缺乏有效的數據,我們與國外的同行真是跑了幾百公里的冤枉路”。

衛星跟蹤設備一直以來以科研小群體的應用為先。因昂貴的價格與技術壟斷,將衛星跟蹤器應用在動物保護上,尤其是候鳥遷徙途中的保護監測上,一直是件奢侈的事。

由周立波領頭的幾位湖南的博士將這一難題陸續攻破。他們的衛星跟蹤器比國外便宜,信號更穩定且更新時間更短。

4 月5 日下午4 點,坐在長沙中電軟件園7 棟6樓的辦公室里,環球信士科技有限公司的聯合創始人之一周明輝博士坦言,他們最初決心開拓GPS應用在野生動物保護跟蹤上的市場空白,也是看到了基于數年來涉及生態保護與衛星跟蹤技術在國內的不成熟現狀而決定的。

蔣勇認為,長期以來,作為動物保護區的監管機構,很多保護區連他們保護區的鳥從哪里來,到了哪里去,這些最基本的問題都沒搞清楚。它們降落在保護區哪些環境內活動,覓食、活動的規律也是一頭霧水。而問題更嚴重的是,候鳥遷徙途中的停歇點往往不是保護區,受到盜獵、投毒的可能性極大,卻很難進行有效監管。

有了GPS 跟蹤器之后,鳥友們或環保機構可對每年遷徙的候鳥進行實時跟蹤,可對可能出現的危險進行及時反饋或救助。例如2015 年,沈陽鳥友從牧民手中搭救一只戴著GPS 跟蹤器的白尾海雕。2016 年初冬,一只戴著跟蹤器的白鶴,向南遷徙鄱陽湖途中誤入一戶農民的沼氣池,也得到九江市鳥友的及時搭救。這都是在衛星信號出現異常后,當地鳥友自發組織尋找并最終得到救護的案例。

“就像我們對一個人實施跟蹤一樣”,周明輝說,“一個人的衛星軌跡可能意義不大,但一萬個人,十幾億人的衛星軌跡所包含的信息就非常巨大了”。

這對于 2000 多只背著 GPS 跟蹤器的候鳥來說,意義同樣斐然。

通過這些候鳥身上傳遞在地圖上的密密麻麻小點,匯集在一起,就是一條生命的遷徙之路。這條通道上的水文、地質、氣候等復雜信息,對于研究鳥的人是非常有價值的數據。

“為每一只鳥戴上 GPS 跟蹤器后,就像給了它們一個身份,一個名字,也給予了一個生命個體最起碼的尊重”,蔣勇不無感慨地說。他希望以后關于候鳥的衛星數據可以向更多愛鳥人士公開,大家一起監測這些可愛的鳥。見證候鳥在幾千公里的路途中,所遭遇的磨難。也希望我們及時伸出援手,為它們的遷徙,多一分支持與關愛。

鳴謝:世界自然基金會、湖南環球信士科技有限公司